Column

菅原準二のコラム

診断が8割

2025.08.28

いかなる医療分野においても「診断」が重要ですが、とりわけ矯正歯科においては治療を成功に導く鍵の8割を「診断」が握っていると、私は思っています。しかし、「診断」の内容や進め方はそれぞれのクリニックによって異なり、統一性があるわけではありません。そこで、本コラムでは私が日常的に行っている「診断」が、いかなるものであるかを理解していただくために、その概要をステップ順に紹介します。

- 1)初診相談

- 「診断」の最初のステップはここから始まります。患者さんはそれぞれ異なった物語(背景)と主訴(気になること)をもってクリニックを訪れます。当院では、その物語を詳しく聴き取るとともに、主訴と簡易診査に基づく問題点の確認と、それに対する大まかな解決法や費用について説明しています。そのために約90分の時間を用意しています。

- 2)検査

- すべての問題点を明らかにするための情報収集のステップですが、決められた様式で各種検査を行います。具体的な内容は、口腔内・顔面写真撮影、口腔内・顔面3Dスキャナー検査、パノラマX線写真撮影、歯科用CT撮影(成人のみ)、頭部X線規格写真(セファロ)撮影などです。これら検査の所要時間は成人で約120分、小児で約90分です。

- 3)データ分析

- 診査や各種検査によって得られた資料はそのままでは使用できないことから、所見を文章化したり、計測して数値化することによって評価するステップです。

- 4)問題点リストの作成

- データ分析の結果から患者さんのすべての問題点を明らかにするとともに、治療対象となる問題点を絞り込むステップです。

- 5)治療ゴールの設定

- このステップは、とくに成人の矯正治療においては核心部に相当します。なぜならば、治療ゴールは建築でいうところの設計図に相当し、設計図に誤りがあれば、どのような結果なるかは容易に想像がつくはずです。治療ゴールには問題解決のための情報が組み込まれています。

- 6)治療計画の立案

- 治療ゴールを確実に達成するために、抜歯や装置装着のタイミングなど、治療手順の詳細を時間軸に沿って具体的に計画します。

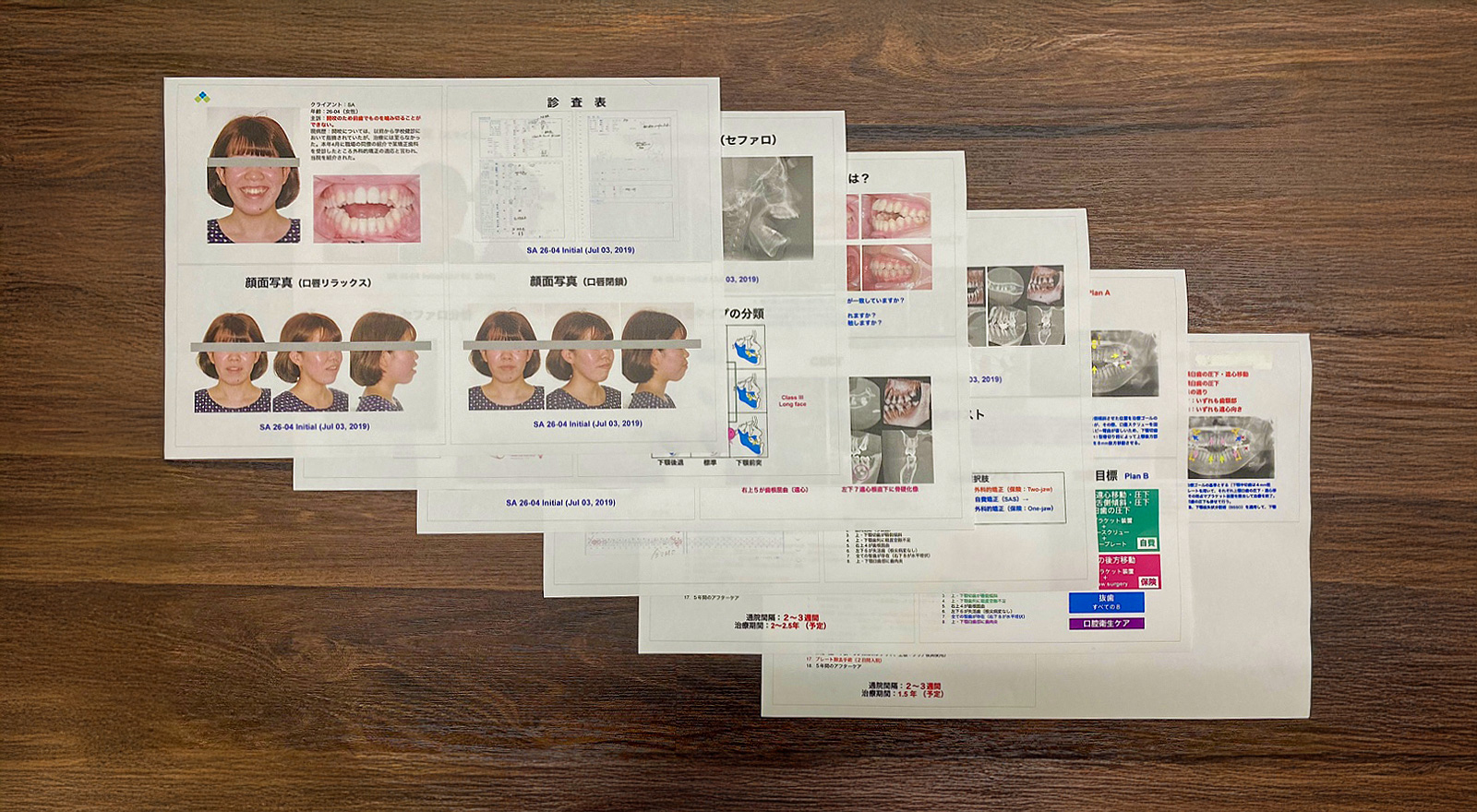

以上の1)〜6)のステップを総合したものを当院においては「診断」と称しています。「診断」の内容や結果については、すべてプリントして患者さんに提供していますが、データ分析から診断結果をまとめ上げるまで、約3週間の時間を頂戴しています。その後、患者さんの承認が得られれば、治療計画に沿って治療を進めることになります。つまり、「診断」が終われば、目的地までのレールが敷かれているようなもので、自分の運転技術で電車を操作して目的地に向かうだけです。「診断」が8割とすれば、残りの2割は自分の治療技術(スキル)と言うことになりますが、それほどまでに矯正治療における「診断」が占める割合が大きいのです(真顔)。

contact

contact 022-397-7020

022-397-7020